Periodontal 歯周病治療

歯周病とは

歯周病は歯茎が炎症を起こし、歯を支えている骨が溶けてしまう疾患です。

平成28年歯科疾患実態調査(厚生労働省)によると日本人の30代以上の方の3分の2が「歯周組織に所見がある」という定義において歯周病に該当するという報告もあり、一種の国民病でもあります。

歯周病の原因

歯周病の原因は、歯に付着した歯垢(しこう)です。

食べかすと混同されるケースが多いですが、食べかすとは別物で細菌と代謝物のかたまりです。この歯垢の中にいる細菌が歯肉の腫脹や、出血を生じさせます。

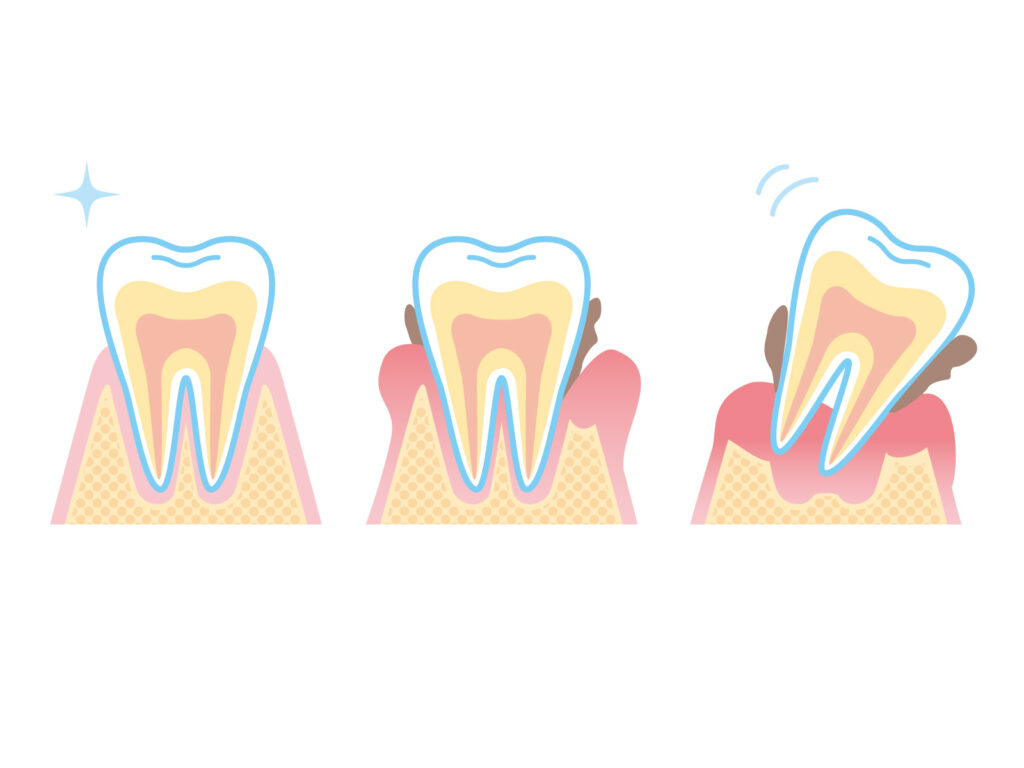

炎症が歯肉に限定されているときは歯肉炎、それ以上に進行すると歯周炎(歯槽膿漏)と呼ばれます。

歯周病は虫歯と同じように、日頃の歯磨きを怠っていたり、磨き残しが蓄積されたりすることで起こります。

歯周病の症状

次のような症状に思いあたりのある方は一度歯周病の検査をされることをお勧めします。

- 朝起きたとき口の中がネバネバする

- 口臭が気になり始めた

- 歯肉が腫れることがある

- 歯が長くなった感覚がある

- グラグラしている歯がある

- 歯並びにおける隙間が大きくなった

このような症状があれば、早期の治療をおすすめします。

まずはお気軽に当院までご来院ください。

歯周病(歯周炎)の進行段階について

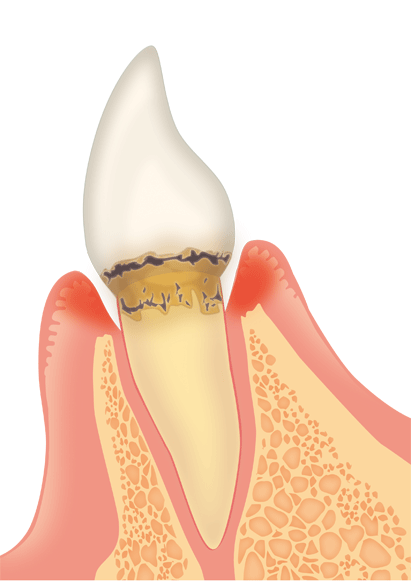

軽度

軽度の歯周病は、歯肉の炎症にとどまらず、「歯槽骨」と呼ばれる歯を支える骨にまで炎症が起こっている状態です。

痛みを感じないため気づきにくいのですが、歯肉が赤く腫れて、ブラッシングしたときに血が出るなどの症状があります。また、骨が少し溶かされてしまうので、歯周ポケット(歯と歯肉の境目)が3~4mmと深くなってしまいます。

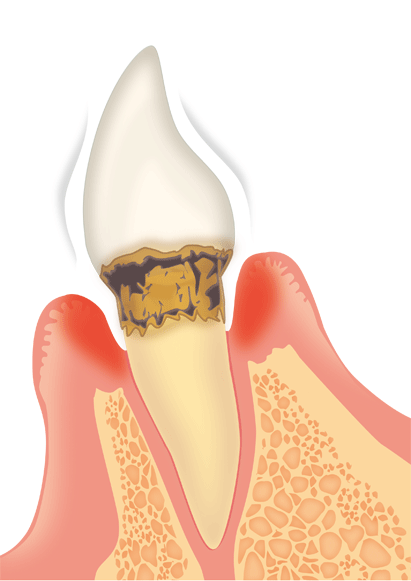

中等度

中等度歯周病は、軽度歯周病の症状に加えて、歯を支えている骨が溶け始めます。

その結果、歯はグラグラするようになり、食べ物が噛みにくくなります。見た目としては、歯と歯の間に隙間が開いたり、歯ぐきが下がり歯が長くなったように感じられます。

また歯周ポケットが5~7mm程度まで深くなり、歯垢や歯石が歯に付着する範囲が広がります。

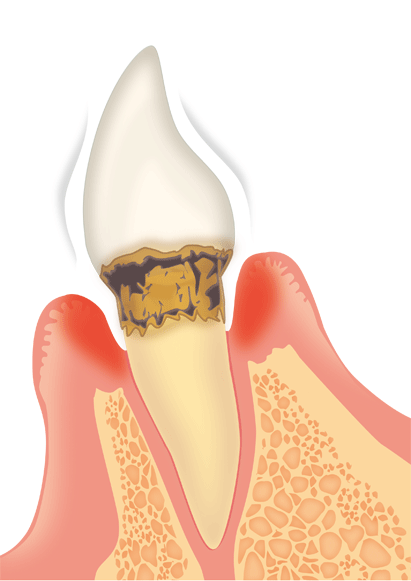

重度

重度歯周病になると歯周ポケットの深さが7mm以上まで拡大し、歯石の付着範囲もさらに広くなります。

歯磨きの際には頻繁に出血するようになり、歯のグラつきもさらに大きくなります。

また口臭もかなり強くなります。

当院の歯周病治療における特徴

歯周病治療は重度まで進行しないうちに早期に治療を行うことが大事になります。

当院では、歯周病を改善するために以下の治療法を取り入れています。

歯磨き(ブラッシング)指導

前述したように歯の表面に付いている白い汚れは、歯垢といって細菌と代謝物のかたまりです。歯垢が溜まっていると、細菌が増殖して歯周病を引き起こす原因になります。

毎日の歯磨きで歯垢をしっかりと取り除くことが歯周病を改善する上で重要です。

当院は、患者さまの日頃の歯磨きの仕方を確認したうえでよりしっかりと歯垢を取り除くことが方法を伝えています。

歯周基本治療

歯周基本治療とは痛みや腫れが出ている部分の炎症を抗菌剤で抑えたり、日頃の歯磨きで取るのが難しくなった汚れ(歯石)を、専用の器具で取り除くことです。

歯石を取り除く処置のことを「スケーリング」、歯根の表面に付いた細菌の毒素を取り除いて歯根の表面をなめらかにし、細菌がつきにくくすることを「ルートプレーニング」と言います。

通常は麻酔なしで治療を行いますが、歯周ポケットが深い、痛みに弱い方などの場合は麻酔を行いますので、麻酔をご希望の方は事前にご相談ください。

FOP(歯肉剥離掻爬術)

FOP(歯肉剥離掻爬術)とは、歯根や歯槽骨に付着した歯石を除去する手術で、別名「フラップ手術」と呼ばれています。歯周基本治療では届かないレベルまで歯周ポケットが深い場合に有効で、歯や骨を覆っている歯肉を開くことで、歯石を残さずにしっかりと取り除くことができます。

手術では、まずは歯肉に局所麻酔を行ってから、メスで歯肉を切開します。

次に歯肉を歯根と歯槽骨から剥がして、付着している汚れや歯石をスケーラーで取り除いて縫合します。

APF(歯肉弁根尖側移動術)

APF(歯肉弁根尖側移動術)は歯肉の位置を下げることで、角化歯肉と呼ばれる硬い歯肉を保存したまま、歯周ポケットを除去し、付着歯肉(歯についている歯肉)を維持・増大させる治療です。

歯肉より下に虫歯がある場合も、この方法で歯が残せる可能性があります。

リグロスを用いた歯周組織再生治療

歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が減少します。この状態では、歯を支える力が弱まり、最終的に歯が抜け落ちることがあります。

リグロスとは歯周病によって失われた歯槽骨を再生させるために、歯周外科手術中に使用される薬剤のことです。

リグロスの主成分はb-FGFというコラーゲンを産生する細胞の増殖を促す物質で、人体の中でも生成されているタンパク質のひとつです。

このb-FGFを主成分とするリグロスが失われた歯周組織に作用させると細胞の増殖や分化、血管の新生を促進し、歯根膜やセメント質、歯槽骨の再生が見込めます。

これにより、歯周ポケットの深さが改善されます。

当院の歯周病治療の流れ

1. カウンセリング

まず患者さまの口腔内状態や歯周病に関する症状をしっかりとお伺いします。 口腔内を視診し、歯肉の腫れや出血、退縮などの状態を確認します。これにより現在の歯周病のリスクと症状を評価します。

2.パノラマレントゲン撮影

お口全体の骨の状態や歯の位置関係を把握するため、パノラマレントゲンを撮影します。 歯槽骨の吸収状態や歯根の状態を確認し、さらに口腔内をデジタルカメラで撮影し、現状の歯や歯肉の状態を記録します。

3.歯周ポケット検査

専用の器具で歯と歯肉の間の溝(歯周ポケット)の深さを測定します。健康な状態では1〜3mm程度ですが、歯周病が進行すると深くなります。この検査により歯周病の進行度を正確に把握します。

4.必要に応じてCT撮影

重度の歯周病や複雑な症例では、より詳細な情報を得るためCT撮影を行います。立体的な画像により、骨の状態や神経・血管の位置関係を精密に把握し、的確な治療計画を立てることができます。

5.歯周基本治療開始

検査結果をもとに、スケーリング・ルートプレーニングなどの歯周基本治療を開始します。歯石や歯垢を除去し、根面を滑沢にすることで細菌の付着を防ぎ、歯周組織の炎症を改善していきます。

6.歯周組織再評価

歯周組織が改善しているか、再評価を行います。この時点で歯茎の炎症がある場合には、歯周外科治療や歯周再生治療を提案することがあります。

7.定期メンテナンス

歯周病治療完了後は、患者様の口内やライフスタイルにあわせたメンテナンスを実施。

再度、歯周病が進行しないように当院の衛生士が確認を行います。

ナカシマ歯科

〒562-0031 大阪府箕面市小野原東3-13-26

| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00 ~ 12:00 | / | / | |||||

| 13:30 ~ 18:00 | / | / |

土曜 13:00 ~ 17:00 休診日:木曜・日曜・祝日